今回はコーポレート・ファイナンスの概要について取り扱います。今回は、企業価値評価を本格的に扱います。

前回

6. 企業価値評価

企業価値に対しては、多様な解釈が可能である。その一つには時価総額が企業価値に該当するとの考えがある。これに基づけば、企業価値として株主価値が重要となる。

しかし、企業側からすると、株式発行に加え負債調達が資本調達手段としてあり得る。そこで企業全体の価値を評価するためには、債権者にとっての価値も併せて考慮することが必要となる。そのため、企業価値の評価には「株式時価+負債時価」が重要となる*1。

企業価値評価のそれぞれを説明する前に用語を整理しておく。企業価値に類似した概念として、事業価値、株主価値がある。

| 企業価値 | ある企業全体の価値である。その企業の事業活動がもたらす価値(事業価値)に、その企業が保有する投資有価証券および遊休資産などの非事業資産を合算した価値である。 |

|---|---|

| 事業価値 | その企業の事業活動がもたらす価値(事業価値)である。 |

| 株主価値 | その企業の価値のうち、株主に帰属するものである。すなわち企業価値から有利子負債などの他人資本を差し引いたものである。 |

また企業価値評価の手法は、主に3つに分類できる:

| コスト・アプローチ | 評価対象となる企業が保有している純資産をもとに企業価値を算出する方法である。代表的な方式には、帳簿純資産方式や時価純資産方式がある。 |

|---|---|

| インカム・アプローチ | 評価対象企業が将来獲得し得る利益・キャッシュフローをもとに企業価値を算出する方法である。代表的な方式には、配当割引方式や収益還元方式、DCF法がある。 |

| マーケット・アプローチ | 評価対象企業が上場会社の場合は市場株価をもとに、非上場会社の場合は同業他社や類似取引事例などをもとに企業価値を算出する方法である。代表的な方式には、市場株価方式や類似会社比準方式、取引事例方式である。 |

6.1 投資家にとっての企業価値

株式市場においては、企業価値(の概算値)は株価発行済株式数で算出できる。自社の株価を把握している企業人は多いが、企業価値を把握している人は少ない。1980年代までの日本では、企業の良し悪しは、売上高の大きさ・利益率の高さ・市場での占有率で評価されてきた。これは、当時の主要ステークホルダーが従業員や銀行であったためである。その結果、経営者のB/Sに対する意識はおしなべて低かった。これは、1980年代後半から1990年代前半のバブル経済下におけるエクイティ・ファイナンスの流行につながった。とはいえバブル経済崩壊やグローバル資本主義経済の隆盛に伴う企業経営変革の結果、日本企業にも資本効率が求められるようになってきた。

経営者にとっては、通常の経営時には利益率が、不況時にはB/Sの健全性が、経営危機時にはCF計算書が重要となってくる。一方で、投資家が重視する指標は、時代に応じて変化してきた。かつてはEPSが重視されてきたが、1990年代にはPBRやROEといったストックの概念を考慮した指標が重視された。1990年代後半にはCFや資本コストを意識した経営指標(EBITDAやEVA)が重視されるようになった。

6.1.1 資本コスト

投資家が企業に資本提供を行う際、配当やキャピタルゲイン、支配目的など、通常は何らかの見返り(リターン)の提供を求めている。投資家の要求するリターンは企業の事業活動で得られる利益がその還元元である。したがって、投資家は、企業が将来生じさせる何らかのリターンに期待して企業に資金提供するのであり、この意味で投資家が企業に要求するリターンを期待収益率という。これを企業側から見ると提供された資本に対してこれだけのリターンを最低限コストとして求められているということであるから資本コストという。

6.2 投資プロジェクトの評価

企業価値評価は、企業の一連の資金循環を一つの投資プロジェクトとして評価することを通じて行うのが1つの方法である。

投資プロジェクト評価においては、正味現在価値( :投入投資額と回収額それぞれの現在価値を相殺したもの)を算出することで価値評価を行う。すなわち

6.3 配当割引モデル

このような投資プロジェクトの評価方法を応用することで、株式の価値評価を行うことができる。特に非上場株式の価値は、本方法を以って算出する場合がある。

ここでは時点

における配当額、

は時点

における割引率、

は時点

における予想株価である。また

は現時点から近い順にキャッシュフローが発生する時点に付けた番号である(

は例外である。)。

末項に予想株価が入るのは、キャピタルゲインを考慮したものである。しかし、デフォルトを考慮しない場合、株式に満期はない*3。したがって株式評価主体が企業側であれば保有期間は無限時点(

)となる。

株式の保有期間を無限時点()に取れば、末項は割引率が大きくなっていく。そこで

したがって、株式評価においては、配当額のみを考慮することで現在の株価を評価できる。

ただし、この方法は、将来の配当額を長期に渡って予測する必要があるのが難点である。そこで、以下の仮定をおいて配当額を利用しやすい形にする:

- 配当は永久に支払われる:

とすることへの正当性を与える

- 配当は毎期一定割合(

)で成長する:配当額の変動を考慮する

- 期待収益率(株式コスト)は1株当たりの配当成長率よりも大きい(

):株価が収束するようにする。

ここで新たな論点が配当成長率はどのように推定するかである。代表的な手法は、サステイナブル成長率を用いるものである。これは、企業が内部留保のみで達成できる、理論上の利益および配当の成長率である。

企業のROEと配当性向(配当総額/当期純利益)が一定であり、かつ新規に株主資本の調達を行わない*4と仮定した場合、(内部留保額ROE)が翌期の利益増加額となる。

したがって、サステイナブル成長率は

6.4 DCF法

今までは株式評価だったが、企業評価の場合、負債も加味した上で評価する必要がある。

一方で、DCF法を用いて企業評価を行う方法もある。

割引モデルで用いるキャッシュ・フローは会計上の利益とは異なる。企業価値を求める際は、株主・債権者の双方に帰属するキャッシュ・フローを計算する必要がある。ここで用いるキャッシュ・フローは、フリー・キャッシュ・フロー(FCF)と呼ばれる。

簡単には、で求める。厳密には、以下のアンレバードFCFを計算する。

| (1) | EBIT(Earnings Before Interest and Taxes:日本のルールでは営業利益でよい。)を算出する。 |

|---|---|

| (2) | EBITに(1−実効税率) を掛けたNOPATを算出する。 |

| (3) | 実際のキャッシュ・アウトが生じない減価償却費をNOPATに足し戻す。また、キャッシュ・アウトを伴うものの会計上の費用として計上されない設備投資額を控除する。 |

| (4) | 運転資本の増減を加味する。 |

すなわち

以上で、キャッシュフローの議論を行なってきたが、資本コストの反映方法で更に3つの手法がある。

6.4.1 資本コストの反映法

| (1) | エンタープライズ法 | FCFをWACCで割引く(割引率で資本コストを反映する。)。 |

|---|---|---|

| (2) | エコノミック・プロフィット法 | FCFから資本コストを差し引いて割引く(資本コスト額をFCFから直接控除する。)。 |

| (3) | Adjusted PV法 | 事業に必要な全資金を株式で調達した場合の価値と有利子負債の調達による節税効果の価値の二面から価値評価を行う(株式相当分と負債相当分でそれぞれ反映させる。)。 |

DCF法の欠点として、①不確実性およびそれに対処するための経営のフレキシビリティが考慮されていない、②様々な仮定が用いられるため計算過程に恣意性が入る、ことがある。

これらに対処するため、リアル・オプションという評価方法がある。投資案件に対する意思決定を選択できる価値(経営のフレキシビリティーの価値)を法に加味したものがリアル・オプションの価値となる。

リアル・オプション理論は、以下の3条件が満たされる場合、設備投資を先送りすることにオプション価値が発生することに注目する。

| (1) | 埋没的*5な(あるいは不可逆的な)設備投資費用(sunk cost)が存在する。 |

|---|---|

| (2) | 将来の経済環境に関する不確実性(uncertainty)がある。 |

| (3) | 設備投資を先送りすることができる。 |

この3条件が揃うと、設備投資のタイミングは、投資先送りのオプション価値が、設備投資を実行して得られる収益の割引現在価値を下回った時点であることが示される。つまり、オプション理論を応用して投資プロジェクトの評価を行う手法である。

6.5 マーケット・アプローチ

今まで紹介した手法は、各種の仮定を置いていたり推測値を用いるため、多分に主観が入る余地がある。

そこで、市場価格に基づき相対的に評価するアプローチもある。これは一般に乗数アプローチ(マーケットアプローチ)と呼ばれる。この手法は、株価等の市場価格を資産、売上高等の会計数値で基準化した評価指標を用い、当該数値を同業他社等と比較することで、現在の株主価値や企業価値が相対的に割安か割高かを判断する。

乗数アプローチでは、様々な評価指標(マルチプル)を算出し同業他社間・時系列で比較することで、評価対象の割安・割高を判断する。

- PER:株価水準を判断するために用いる代表的な指標

- PBR:企業が現時点に清算した場合、全資産を現金化、全負債を返済し終えた後に株主に返還される1株当たりの資本を表す。

- PSR:株価を1株当たりの売上高で割った指標。

- EV/EBITDA倍率:買収した投下資本(株式時価総額+有利子負債)を企業の利益何年で元が取れるかを表す指標。

- Torbinの(Simple)q:企業の総価値と総資本の再取得価格の比であるTorbinのqをより単純化したもので、1よりも大きいと割安を意味する。

乗数アプローチで株価(企業価値:エンタープライズバリュー)を算出する際は、通常、企業の所属業界の評価指標(単純・加重)平均値を、評価対象の評価指標の推定値として適用することで算出することが定番である。

乗数アプローチも評価指標の推定値算出に仮定が入り込むことがあるが、

| (1) | 指標の選択次第で非上場企業に対しても利用可能であること。 |

| (2) | 算出に複雑な式展開・計算を必要としないこと。 |

| (3) | 理解が容易であること。 |

から、簡易的な評価手法として有用である。

メリット |

デメリット |

|

|---|---|---|

| PER | ・意味が明確(仮に100%支配権を握った場合、当期利益何年分で元が取れるかを表す指標)。 | ・当期赤字先には利用できない。・当期赤字は往々にしてあり得る。-・非上場企業で利用できない(株式時価が取得できない。) |

| PBR | ・債務超過先でない限り利用できるため、PER等よりも適用範囲が広い。 | ・簿価ベースの純資産を利用した場合、割高(割安)に判断する恐れがある。・非上場企業で利用できない(株式時価が取得できない。) |

| PSR | ・売上負値先でない限り利用できるため、PER等よりも適用範囲が広い。 | ・生産性(利益が上がっているか否か)を考慮することができない。 |

| PCFR | ・CF算出の際に減価償却が割り戻されることから、償却方法の差異を考慮する必要がない。・設備投資に伴う成長性を適正に反映できる。 | ・CF赤字先には利用できない。・赤字CFが往々にしてあり得るため適用範囲が相応に狭い。・そもそも非上場企業の場合、CFの算出が困難。 |

| EV/EBITDA倍率 | ・(法人)税率・償却方法といった、所在国・会計ルールの差異を極力排除した指標であるため、外国企業に対する利用に適する。 | ・過剰な設備投資やM&Aによる損失を反映できない(参考:エンロン事件)。・株主目線から見れば、逆に(法人)税率・償却方法が考慮されていないため、本数値が高い(低い)ことで自身の利益(当期純利益)にどれだけ影響を与えるかが不明瞭。 |

| Torbin's (simple)q | ・意味が分かり易い。 | ・非上場企業で利用できない(株式時価が取得できない。)。 |

7. 資本コストとリスク評価

企業とは事業リスクを取ることで利益を上げる仕組みである。前節で述べた企業価値評価に当たっては、この事業リスクを価値に織り込む必要がある。そこで、企業の評価を行うためには、リスクの評価が必要となる。

一般にリスクとは不確実性とは言われるが、リスクとは文脈に応じて何を意味するか曖昧であるし、種類によっては必ずしも定量的に評価することが可能とは言い切れない。

7.1 リスク評価のための確率導入

ある金融商品に投資することを考えるとき、通常、その商品の価値が投資する時点の価値よりも高くなることを見込んで行う。しかし、当然ながら、低くなり損をすることもあり得る。そこで、この利益(損失)の程度を測ることで、不確実性を評価することを考える。

将来に損失が生じるか利益が生じるかは現時点では不明である。しかし、いくらの利益(損失)が生じやすい(にくい)かには、規則性が散見される。つまり、将来価値がいくつになるかは不明だが、将来価値がいくらになるかの起こりやすさには規則性があると考える。

そこで、その起こりやすさの規則性の構造を表す「確率」を導入する。

7.1.1 確率変数の導入

不確実にしかその発生を予測できない物事を「(確率)事象」という。また事象の起こりやすさを表す度合を確率という。試行(確率的な実験)を行った際、この試行で発生し得る全ての結果を集めた集合を全事象といい、通例としてと書く(発生し観測したそれぞれの結果を見本(Sample)という。)。このとき

と実数全体の集合

の間で定められた関係

のうち、以下を満たすものを確率という。

| (1) | 発生し得るすべての結果のうち任意のどれかが起こる確率には |

|

| (2) | 確率は |

|

| (3) | 互いに排反(一方に属する要素はすべて、もう一方には属さない。)な事象 |

確率によりその起こりやすさを測る場合、確率が事象(集合)に対する関係で表されていると数学的な取り扱いが煩雑である。そこで、新たに事象と実数とを対応させる関係を導入することで、確率を実数と実数との間の関係として表現することができる。この

を確率変数(random variable)という*7。

確率変数を導入することで、は、

(

の逆対応)とおき、

とすると

ともまた確率を構成する。

実際に確率変数を導入してもまた確率を構成することを確認する。

( Borel集合族

上の関数

を

と定義、すなわち

により定義すれば、は確率となる。

は、

を確率の関数と定義しているから自明である。そこで3番目の性質を示す。

を互いに素とすれば、

もまた互いに素な可測集合となる。したがって、

以上から、が確率の公理を満たすことが示された。

)

実際に確率変数を定義することを通じ、確率を定義する。公正なサイコロを1回振るという試行を考える。このとき、全事象は、

と6つの要素からなり、確率は、

で定義できる。

ここで、対し確率変数

を

と定義すると、確率は、

と定義でき、これは確率である。

連続的に変化する(1次元)確率変数を考える場合、確率をで考える。

この確率を[tex:]の関数と見たものを分布関数という。

また、が変化したときの

の変化量(

の微分)を、確率密度関数

という。

将来の金融商品の価値はある確率分布に従って発生すると考える。つまり、将来の価値は不確実だが、どの値がどの程度出やすいかに関しては、規則性があると考える*8。

分布が描けるようになったところで、その特徴を代表する量(統計量)を算出することで、確率変数のリスクの程度を定量的に把握できる。

7.1.2 確率変数の特性値

確率変数の特性を把握するのに最も重要な統計量は期待値(平均)である。これは確率変数が取り得るすべての値をその発生しうる確率(密度)で加重平均したものである。演算子としてはと書き、慣用的に一般に

で表すことが多い。

平均を考えた上で、不確実性の大きさを測ることを考える。不確実の度合いは、分布から考えれば、分布の横方向への広がりを表すから、平均からの実現値の乖離の平均を用いればよい。

しかし単純に期待値と実現値の差の平均を単純に取ると、正の部分と負の部分が相殺しあってしまう。そこで、平均からの実現値の乖離の二乗の平均を取ったものを不確実性の大きさを測る指標とする。これを分散(Variance)という。演算子としてはと書き、慣用的に

で表されることが多い。

分散は計算の過程で二乗しており単位や水準が異なるため、分散の平方根を取った 標準偏差(Standard Deviation)も用いられる。

また、水準の差異による影響を排除するため*9、変動係数(平均に対する標準偏差の比率)もリスク評価に用いられる。

金融商品の価値が確率変数であると考え、複数の金融商品に投資したとき、その投資家の総損益はどうなるか。

ある金融商品1単位の価値を表す確率変数を考える。当該商品を

単位、現金を

円(確率変動が無いことに注意。)だけ持っている投資家の損益について、その期待値は、

また分散は

では2つの金融商品1単位の価値を表す確率変数を考える(

は分布。)。これらの和

はどのような振舞いをするか。

期待値については、線形性(和の期待値がそれぞれの期待値の和に等しい)が常に成り立つ。

しかし分散は確率変数同士の関係が影響するため、複雑になる(連続の場合のみを考慮することにする。)。

最後の第3項は、の平均からの乖離と

の平均からの乖離との関係を表す。この最右辺の第三項を

の共分散という。

共分散は展開すれば計算を簡略化できる。

では共分散がになるのはどのようなときか。このとき

が成り立つ。これが成り立つときと

が独立であるという。

独立、相関といった二つの確率変数の関係性を表す指標として、相関係数がある。

2つの確率変数の関係性を表す共分散をそれぞれの確率変数の標準偏差で割ることで水準を調整したもの(実際、必ず)で2つの確率変数に線形関係があるかどうかを示す指標である。

線形性(直線性)があるかどうかを表す指標であるので、一方が増加する際にもう一方が増加する傾向があっても、それらが直線的な増加傾向を表さない限り、相関は低くなる。

相関係数がを満たすことを確認する。Schwartzの積分不等式から

右辺で両辺を割ることで

が得られる。

ここまでの分散に関する性質をまとめる:

が成り立つ。

ここでが成り立つので、

すなわち確率変数の和の分散はそれぞれの確率変数の分散の和よりも大きくなることはない。これを分散効果という(等号が成り立つのは

のとき。)。

が独立ならば

が成り立つ。

またこれを一般化することで、がすべて独立で同一分布に従うならば、

が成り立つ。

7.1.3 正規分布の導入

ここまで確率変数の導入を述べてきたが、具体的に解析するには分布を特定した方が便利である。では、どのような分布を用いればよいのか。ここでは、その答えとして正規分布を取り扱う。

コインを回投げる試行を考える。コインを1回投げたとき表が出る確率を

とする。コインは表か裏のどちらかしか出ないので、裏が出る確率は

である。このとき

回目(

)の試行を表す確率変数

を

で定義し、とする。このとき

が従う分布を二項分布といい、

で表す。

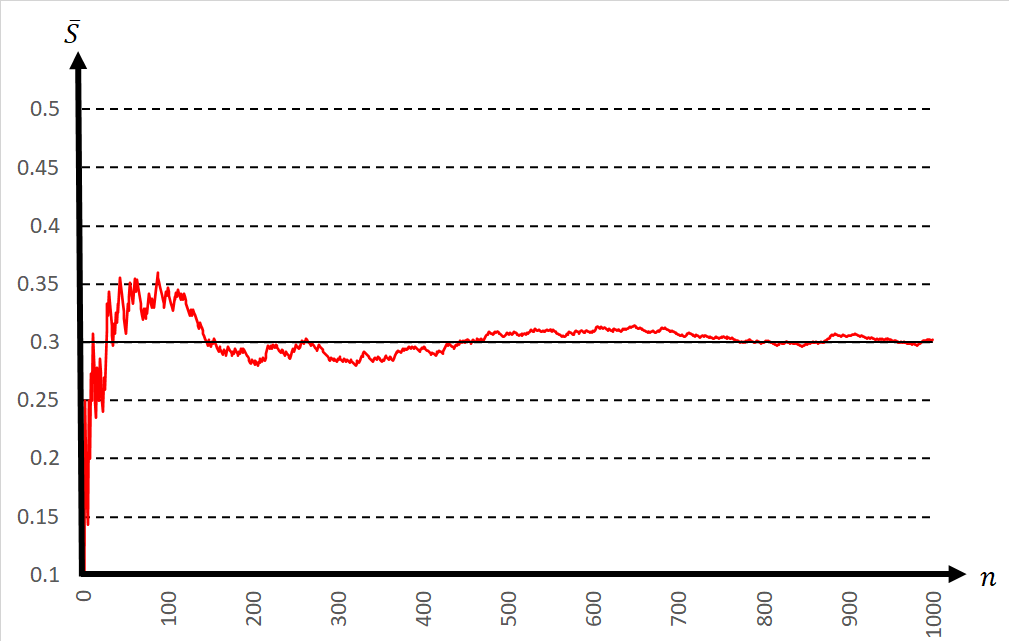

図表1 二項定理の確率質量関数(

ある確率変数が分布

に従うことを

と書く。

上までの話を一旦忘れて、確率変数を考える。この期待値および分散を計算する。

以上を踏まえると、新たな確率変数の期待値と分散は以下のとおりである:

このは、試行結果のうち全試行回数に対する成功回数の頻度と解釈できる。

が大きくなっていくにつれて、

の期待値と分散はどうなっていくだろうか。期待値・分散の結果を踏まえれば、期待値は変わらない。これに対して

の増加に伴い、分散が小さくなっていくはずである。分散は平均からの乖離度合いを表していたから、つまり

が大きくなればなるほど、実際の試行結果から計算した平均的な事象発生頻度である

は真の成功確率

に近づいていくはずである。これを大数の法則という。

ではが大きくなっていくにつれて

の分布はどうなるのか。簡単化のため、標準化(正規化ともいい、平均が0, 分散が1になるように水準を調整する)する。すなわち新たに確率変数

を以下で定義する。

このは

が大きくなるにつれて、以下が成り立つことが知られている。

これを中心極限定理という。また上記の確率をもつ分布を(標準)正規分布という。

既に示した通り、正規分布は、ランダムに発生したものを積み重ねた(加えていった)ものが従うものであった。では、年間利益率がランダムに発生すると考えたとき、長期間の累積利益率のように掛け合わせたものはどのように表現すればよいか。一般に、が成り立つことを踏まえると、その対数が正規分布に従うような確率変数

が従う分布を対数正規分布という。

7.2 資本コストの評価

企業評価においては、投資家はどうやってリスクを評価過程に織り込むか。

1つの方法として、投資家にとってのリスクは資本コストで織り込む。これは投資家が資本投下先に求める最低限の期待収益率である。資本コストは、同等のリスクを持つ資産に投資した際に得られると期待されるリターンを表すため、企業から見れば機会費用だと解釈することができる。企業が資本コストを支払うべき先は、大きく分けて株主と債権者がいる。両者は株式と債券(貸出)とにそれぞれ対応するが、株式と債券(貸出)は商品形態が異なるため、一般に相違する期待収益率を要求される*10。通常、株式の方がリスクに対して高いコストを要求されることが多い。

資本コストの算出には、通常、WACCが用いられる、すなわち

である。ここで、

| :有利子負債総額時価 | |

| :(時価ベース)株主資本 | |

| :株主資本コスト | |

| :実効(法人)税率 | |

| :有利子負債コスト率 |

である。したがって、資本コストの推計は上記変数の推計問題に帰着する。

7.2.1 株主資本コスト

株主資本コストの推計に当たっては以下2点を留意する必要がある。

| (1) | 内部留保は純資産に当たり株主に帰属するものである。内部留保が配当として支払われずに企業内に蓄積されているのは、内部留保が設備投資に回され、企業がより成長するために利用されると期待してのことである。したがって、内部留保にも期待収益率分のコストが期待される*11。 |

|---|---|

| (2) | 株主は配当(income gain)に加え株価の値上がり(capital gain)も期待している。したがって、株主資本コストには株式価値の増減も加味する必要がある。 |

このとき、株主資本コストをどのように推定するか。

では、投資家の期待するリターンをどうやって推計するか?投資家の期待するリターンは、企業にとっては資本コストであることに注意すれば、投資家が自社をどう見ているかに注目する必要がある。特に、多数の投資家が参加する資本市場の情報から、投資家の見方を得ることができる。

一般に二つの確率変数があったとき、二つの確率変数の和の分散は、それぞれの分散の和以下になることは、既に示した通りである。二つでなく、任意の数の確率変数で考えても同様の事が言える。

株式価格を確率変数と捉え株式価格の分散をリスクと捉えると、複数の銘柄を同時に持った場合、単銘柄を単独で持った時のリスクの和を上回ることはないことが言える。つまり、一つの銘柄に投資するよりは、複数銘柄に分散して投資する方が安定して収益を得ることができると言えそうである。リスク回避的な投資家は、リスク低減のために分散投資を行う。究極的な分散投資は、取引可能な全株式を保有するポートフォリオを保有することである。これをマーケット・ポートフォリオという。理論的には取引可能な全リスク証券を含むポートフォリオ、実務的には日経平均やTOPIXが該当する。

リスク回避的な投資家にとって、マーケット・ポートフォリオは理想的な投資対象である。そこで、CAPM理論では、マーケット・ポートフォリオをベンチマークとして、個別株式のリスク・リターン関係を表す。

マーケット・ポートフォリオのリスクをリスク1単位とすると、マーケット・ポートフォリオのリスク・プレミアムは、リスク1単位に対する報酬を意味する。個別株式の株価は、株式市場全体の動きに連動する。そこで、個別株式のリスクをマーケット・ポートフォリオに対する連動率(感応度)と考えるのは自然である。マーケット・ポートフォリオに対する連動率の大きさをベータ()という。

リスク1単位に対する報酬がマーケット・リスク・プレミアムであるから、個別株式のリスクに対するリスク・プレミアムは、マーケット・リスク・プレミアムにベータを掛けた値である。すなわち、

| 株式の期待収益率 | マーケット・ポートフォリオの期待収益率 | ||

| 無リスク金利 | マーケット・リスク・プレミアム |

CAPM理論における株式ベータは、過去の株価データから推定する。実務では、日本証券取引所グループやBloomberg等が算出したものを購入して利用することも多い。CAPM理論による個別株式のリターンは、統計学的には、個別株式リターンのマーケット・ポートフォリオに対する回帰分析であると解釈できるので、最小二乗法や最尤推定によってを推定できる。

※両辺の期待値を取ることで、前頁の式に帰着する。

但し、この方法で推定する場合、個別株式のリターン等のデータは時点に関係なく確率的に生じるものと見なしているため、時点に関わらずベータは一定であると仮定していることになる。

実証分析では、回帰分析によるの推定精度は必ずしも高くないと言われている。そこで、精度向上のために二つの手法を紹介する。

1つ目は、業種を用いる方法である。ある業種に属する全企業の個社

を推定しそれらの平均(または中央値)を取ることで算出する。但し、このとき各企業の資本構造の差異を勘案すべく個社

として有利子負債の比率で調整したUnlevered

を用いる。

2つ目は、修正を加える方法である。実証的には時系列推移と共に1に回帰していく傾向が知られている。そこで

の水準を1に近づけるように水準調整を加える。

短期間のデータを用いてCAPMモデルを用いてを推定する場合、直近に一時的な株式ショックがあると

が負を取る場合がある。より長期のデータを推定用サンプルに用いることで解消する可能性がある。Fama Frenchの3ファクターモデル等、別のモデルを用いることも別の方法として考えられる(もっともデータ確保の負荷があるため、通常の事業法人では限界がある。)。他には、被説明変数を株式投資収益率ではなくROE等の会計指標とした会計ベータで代替する方法もある

7.2.2 無リスク金利

次に無リスク金利の推計方法を考える。

簡便的には、国債金利のパー・レートからブートストラップ法を通じて、国債のゼロ・クーポン・レートを推計し無リスク金利として用いる方法がある。他にはLIBORを無リスク金利と仮定しLIBORを参照するプレーン・バニラ・スワップのスワップレートを用いてゼロレートを推計する方法がある。

しかしリーマンショックやそれ以後の動向を通じて、国債やLIBORを無リスクと見なすことに懐疑的な声が強まった。更にLIBORは2021年末で更新が停止する。そこで日本円の場合、無担保コールレート・翌日物を無リスク金利と見なす方向性で議論が進み、TORF(東京ターム物リスク・フリー・レート)が正式な無リスク金利と見なされている。

7.2.3 有利子負債コスト

さらに、有利子負債コストを推計する必要がある。上場企業の場合、各有利子負債の実際の利息率が公開されているため、それを各有利子負債の借入額で加重平均することで有利子負債コストを推計できる。

非上場企業を含める場合、銀行などでデータが揃っているのであれば、推計対象となる企業の信用力を評価し同水準の信用力をもつ債券の利回りを用いることで有利子負債コストを推計する方法もある。

7.2.5 まとめ:資本コスト

以上からWACC

を算出し、企業の資本コストする。

参考文献

- 砂川伸幸、川北英隆、杉浦秀徳(2008)「日本企業のコーポレートファイナンス」日本経済新聞社

- 砂川伸幸、川北英隆、杉浦秀徳、佐藤淑子(2013)「日本企業のコーポレートファイナンス」日本経済新聞社

- Brealey, Myers, Allen (2014), ”Principles of Corporate Finance, Global Edition,“ McGraw Hill

- 伊藤邦雄(2014)「新・企業価値評価」日本経済新聞出版社

- Porter M. (1980), “Competitive Strategy,” Free Press

- 代田豊一郎/馬場直彦(2002)「リアル・オプションの基本原理と経済学への応用について―不確実性下の意思決定モデル―」金融研究(http://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/kk21-2-9.pdf)

*1:このような企業価値の評価に当たっては、時価を得ることが困難な資産の評価が課題となる。

*2:収益を正、投資(支出)を負、金額をその大きさとする。

*3:考慮したければ、たとえばデフォルト時点を特定し

とおけばよい。

*4:厳密には資本構成を変化させない。

*5:投資を実行して市場に参入した後で退出を決定したときに、当初の投資費用を全額回収することができないこと。

*6:ここでのキャッシュ・フローは税引き後利益+減価償却費で計算する。

*7:厳密にはこのときの確率を分布という。ただし後述するように分布もまた確率であることが示される。

*8:ここでは確率分布は時間に依存しないものとする。(連続的に)時間に依存する場合は確率過程(Stochastic Process)と呼ばれる、より複雑な確率概念を導入する必要がある。

*9:例えば、平均10,000円に対する標準偏差100円と平均5円に対する標準偏差100円では、同じ値の標準偏差であっても、後者の方が不確実性が大きいと判断できる。

*10:特にここで重要なのは企業にとって、株式には税金が掛かる一方で、債券からの利息などには税金が掛からないことである。

*11:換言すれば、これは株主資本コストとして通常の意味での株式リターンや利回りが不適当であるということを意味する。